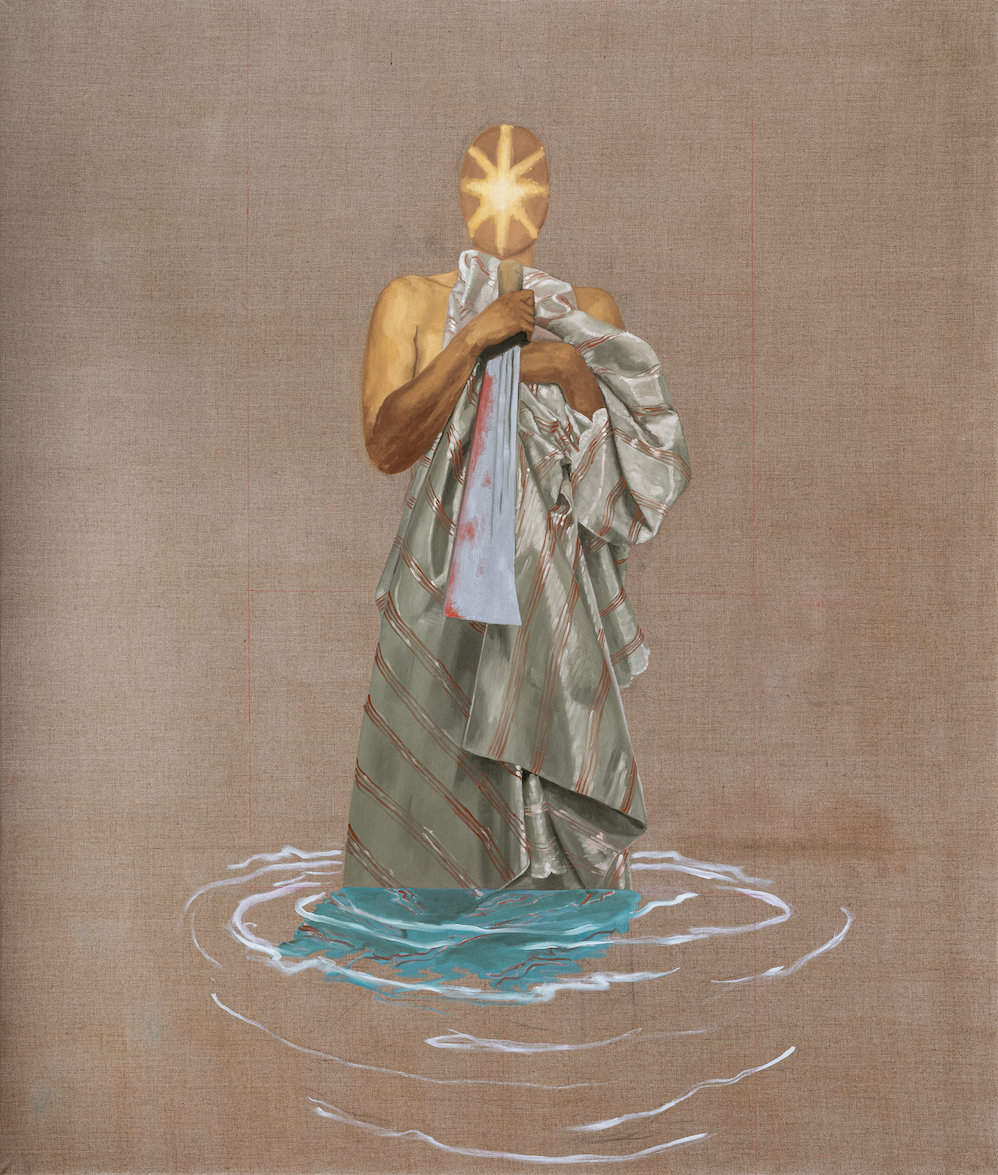

Le 17 octobre 1961, Paris bascule dans l’horreur. Ce soir-là, des milliers d’Algérien·nes, travailleur·euses immigré·es venu·es manifester pacifiquement contre un couvre-feu raciste imposé par Maurice Papon, défilent dans les rues de la capitale française. Le Front de libération nationale (FLN) avait appelé à cette marche silencieuse pour dénoncer la répression et affirmer le droit à la dignité. En réponse, la police parisienne déchaîne une violence inouïe : coups, rafles, exécutions sommaires. Des dizaines, peut-être des centaines de personnes sont tuées. Beaucoup seront jeté·es vivant·es dans la Seine, leurs corps disparaissant sous les eaux froides d’un État qui voulait effacer les traces.

En France, l’événement resta recouvert de silence longtemps. Le mot « massacre » est banni du discours public, remplacé par des euphémismes administratifs. Ce n’est qu’à partir des années 1980 que la mémoire émerge, portée par des historien·nes, des militant·es, des artistes. En 2012, François Hollande reconnaît officiellement « la sanglante répression ». Une étape importante, mais encore loin de la pleine reconnaissance d’un crime d’État que beaucoup réclament.

Fatima Bedar, le visage d’une jeunesse noyée

Parmi les victimes, Fatima Bedar, 15 ans, incarne tragiquement l’innocence fauchée de cette nuit. Collégienne à Saint-Denis, elle quitte son foyer pour rejoindre la manifestation et ne rentrera jamais. Son corps sera retrouvé plusieurs jours plus tard dans le canal Saint-Denis. Longtemps ignorée, son histoire est aujourd’hui devenue un symbole : celui d’une jeunesse courageuse et d’une mémoire longtemps étouffée. Des écoles et des lieux publics portent désormais son nom en France et en Algérie, rendant hommage à son engagement silencieux.

Du silence à la mémoire vivante

Après 1961, la parole sur le massacre a longtemps peiné à paraître. Livres, films et enquêtes ont été marginalisé·es, censuré·es ou publiés dans la discrétion. Ce verrou médiatique et éditorial explique en partie pourquoi le sujet n’a réellement émergé que plusieurs décennies plus tard. Peu à peu pourtant, des chercheur·euses, des cinéastes et des écrivain·es ont redonné voix aux disparu·es. Des photographies, des témoignages, des slogans comme « Ici on noie les Algériens » ont survécu, ressurgissant comme autant de preuves d’un crime qu’on voulait nier.

La culture a largement contribué à rouvrir cette mémoire. En 2011, Yasmina Adi signe Ici on noie les Algériens, documentaire essentiel qui retrace les faits à partir d’archives et de témoignages. L’année suivante, Sébastien Pascot réalise 17 octobre 1961, un autre film d’enquête sur le traumatisme des survivant·es. Le cinéma de fiction s’en empare aussi avec Nuit noire d’Alain Tasma (2005), qui croise destins individuels et vérité collective. En 2022, le film d’animation Les Larmes de la Seine bouleverse une nouvelle génération : à travers l’esthétique numérique, il rappelle la beauté poignante des corps engloutis. Chacune de ces œuvres, à sa manière, répare ce que l’histoire officielle a voulu effacer.

Commémorations 2025 : entre recueillement et transmission

Soixante-quatre ans plus tard, le souvenir du 17 octobre 1961 reste vivant des deux côtés de la Méditerranée. En Algérie, plusieurs administrations ont observé une minute de silence à la veille de la date, tandis que le président Abdelmadjid Tebboune a salué dans un message le courage des émigré·es et leur fidélité à la cause de la libération. En France, un rassemblement a eu lieu sur le pont Saint-Michel, lieu symbolique où nombre de manifestant·es furent jeté·es à la Seine, tandis qu’un moment de recueillement s’est tenu à la Grande Mosquée de Paris. Des hommages ont également lieu à Vitry-sur-Seine et à Bobigny, où la mémoire s’ancre désormais dans le territoire, à travers des plaques, des lectures et des cérémonies publiques.

Sur le plan politique, la France avance à pas mesurés. En 2024, l’Assemblée nationale a adopté une résolution condamnant le « massacre » du 17 octobre 1961, sans aller jusqu’à reconnaître un crime d’État. Une nuance lourde de sens pour les associations et descendant·es qui, chaque année, rappellent que l’histoire n’est pas seulement affaire de mots, mais de justice.

Une mémoire en partage

Pour la diaspora comme pour les Algérien·nes du pays, le 17 octobre reste une date repère. Elle condense à la fois la douleur de l’exil, la dignité retrouvée et la nécessité de transmettre. Les films, les livres, les commémorations et les noms gravés dans la pierre rappellent que la mémoire de cette nuit n’appartient pas qu’au passé : elle vit dans chaque regard tourné vers la Seine, dans chaque récit transmis d’une génération à l’autre, comme un appel à ne plus jamais laisser le silence recouvrir les eaux.